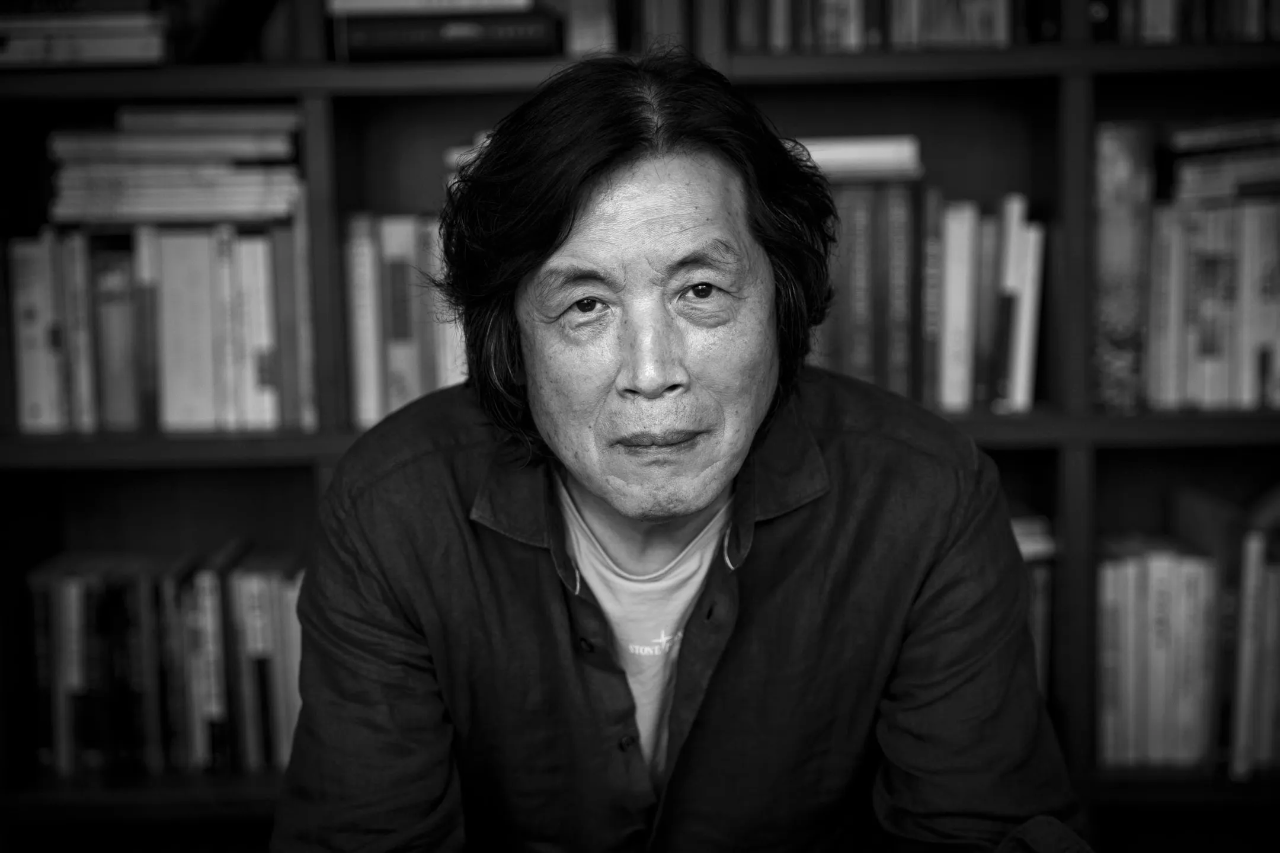

作者简介:从作家到导演的“人文手术者”

李沧东(Lee Chang-dong),1954年出生于韩国大邱,是当代韩国最受瞩目的作家、导演和编剧之一。他早年以文学创作成名,1983年凭借中篇小说《战利品》获得韩国《东亚日报》新春文艺奖,正式登上文坛。1997年转型为电影导演后,他凭借《绿洲》《诗》《燃烧》等作品蜚声国际,成为戛纳电影节、威尼斯电影节的常客,被誉为“韩国现实主义电影大师”。

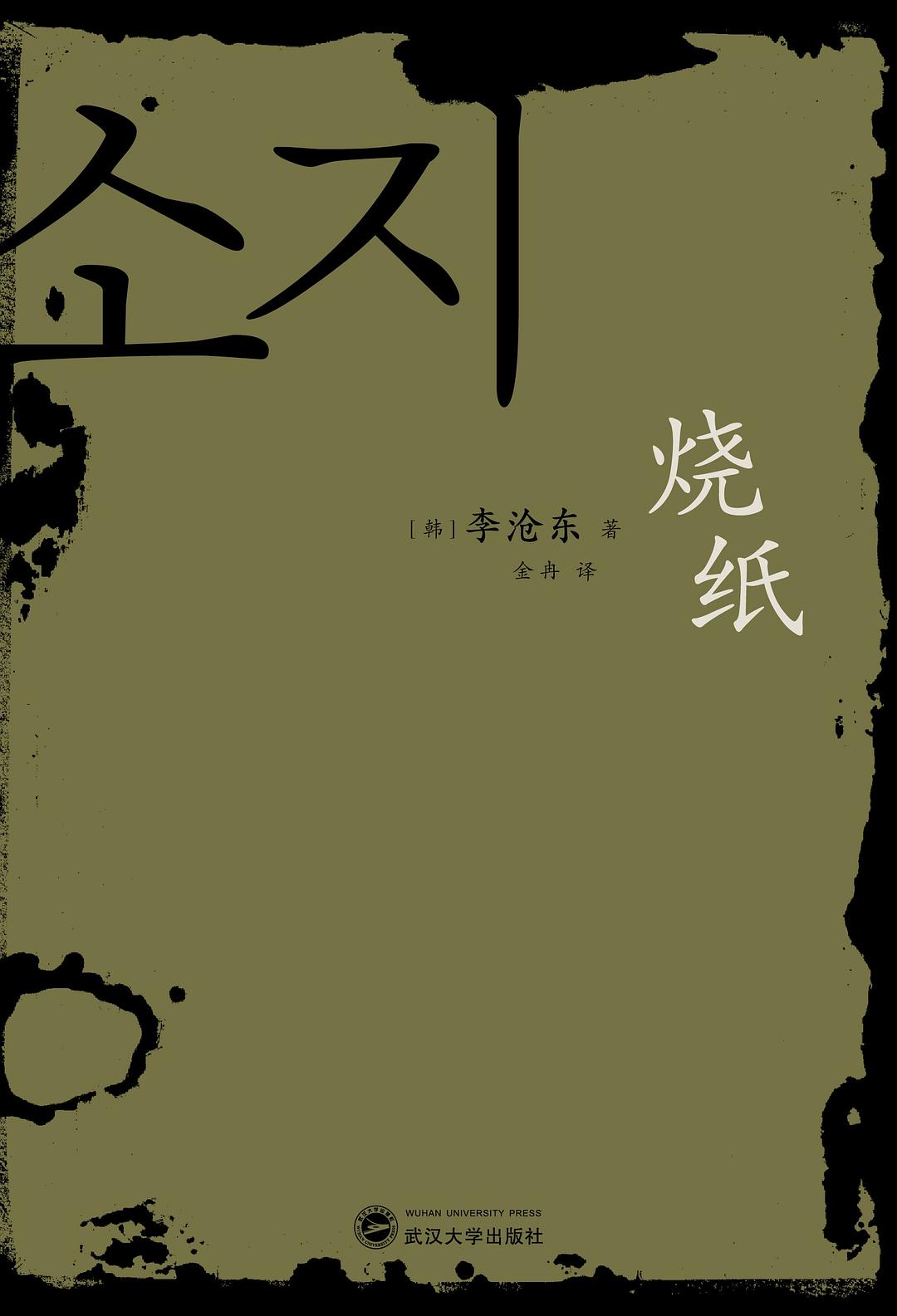

尽管电影成就斐然,李沧东始终强调文学是其创作根基。小说集《烧纸》(1987年韩文初版,2020年中文版引进)收录了他转型导演前的11篇短篇小说,这些作品不仅奠定了其电影主题的基调,更以冷峻的笔触揭示了韩国现代化进程中的个体困境与集体创伤。

内容简介:十一则短篇,一部社会病理报告

《烧纸》聚焦两类主题:

- 历史之痛:朝鲜战争、南北分裂、光州事件等政治创伤如何在普通家庭中延续。

- 同名短篇《烧纸》以一位“赤色分子”遗孀的视角,展现政治迫害对两代人的撕裂:长子因父亲身份无法升学,次子投身社会运动,母亲则在焚烧传单的灰烬中寄托荒诞的救赎。

- 《脐带》描写一位被战争夺去父亲的青年,在母亲近乎窒息的控制欲下挣扎,最终因妻子家族的“左翼背景”陷入伦理困境。

- 工业化的代价:城市化与资本扩张对小人物生活的碾压。

- 《为了大家的安全》通过公交车上一场“老太婆当众小便”的闹剧,讽刺城乡文明冲突与现代人的道德虚伪。

- 《空房子》讲述一名乡村青年成为首尔豪宅管家后,在物质与精神的巨大落差中逐渐崩溃。

李沧东的叙事不依赖宏大事件,而是从家庭矛盾、日常琐事切入,以“手术刀般的写实”剖开平静生活下的暗流。正如读者评价:“像看了十一部电影,每一帧都是时代的切片”。

主题内核:边缘人的悲歌与历史的幽灵

- 被遗忘的“赤色伤痕”

- 李沧东罕见地将视角对准韩国社会长期被污名化的“左翼分子”及其家属。在《祭奠》《脐带》等篇中,他们并非政治符号,而是被历史洪流裹挟的普通人,承受着身份标签带来的歧视与孤独。

- 工业化中的身份迷失

- 小说中的人物多为“城市化弃儿”:从乡村闯入都市的打工者、被资本异化的中产、困在传统伦理中的家庭主妇……他们如同“断线木偶”,在现代化进程中跳着“盲目而荒诞的舞蹈”。

- 冷峻之下的悲悯

- 尽管题材沉重,李沧东的笔触始终饱含温情。在《舞》的结尾,被盗的穷夫妻因“损失微不足道”而相拥起舞,以黑色幽默消解苦难;《绿洲》中智障男女的纯真爱情,则成为对抗冰冷现实的一抹微光。

文学与电影的互文:李沧东的创作基因

《烧纸》中的许多主题与人物原型,后来在李沧东的电影中得以延续:

- 《薄荷糖》中金永浩的毁灭,呼应小说中工业化对个体的吞噬。

- 《诗》里老人美子对诗歌的追寻,与《烧纸》中底层人物“在废墟上起舞”的韧性一脉相承。

- 导演本人曾说:“我的电影是对小说的延伸,而小说是理解电影的钥匙。”

《烧纸》不仅是一部文学经典,更是一份跨越时代的诊断书。它提醒我们:

- 历史的伤口从未愈合,个体的命运总与集体记忆纠缠;

- 现代化并非单向的进步,那些被碾碎的“蝼蚁”值得被书写;

- 在冷峻的现实之外,人性的微光始终存在。

正如李沧东所言:“我所有的希望,就是能有一点点改变。这就像是用一根蜡烛传递火种。”《烧纸》正是这样一簇火种,在灰烬中照亮被遗忘的角落。

- 电影《燃烧》(李沧东执导,改编自村上春树小说)

- 小说集《鹿川有许多粪》(李沧东另一部短篇集,聚焦韩国民主化运动)

发表回复